Une odyssée sensorielle

au cœur des traditions équatoriales

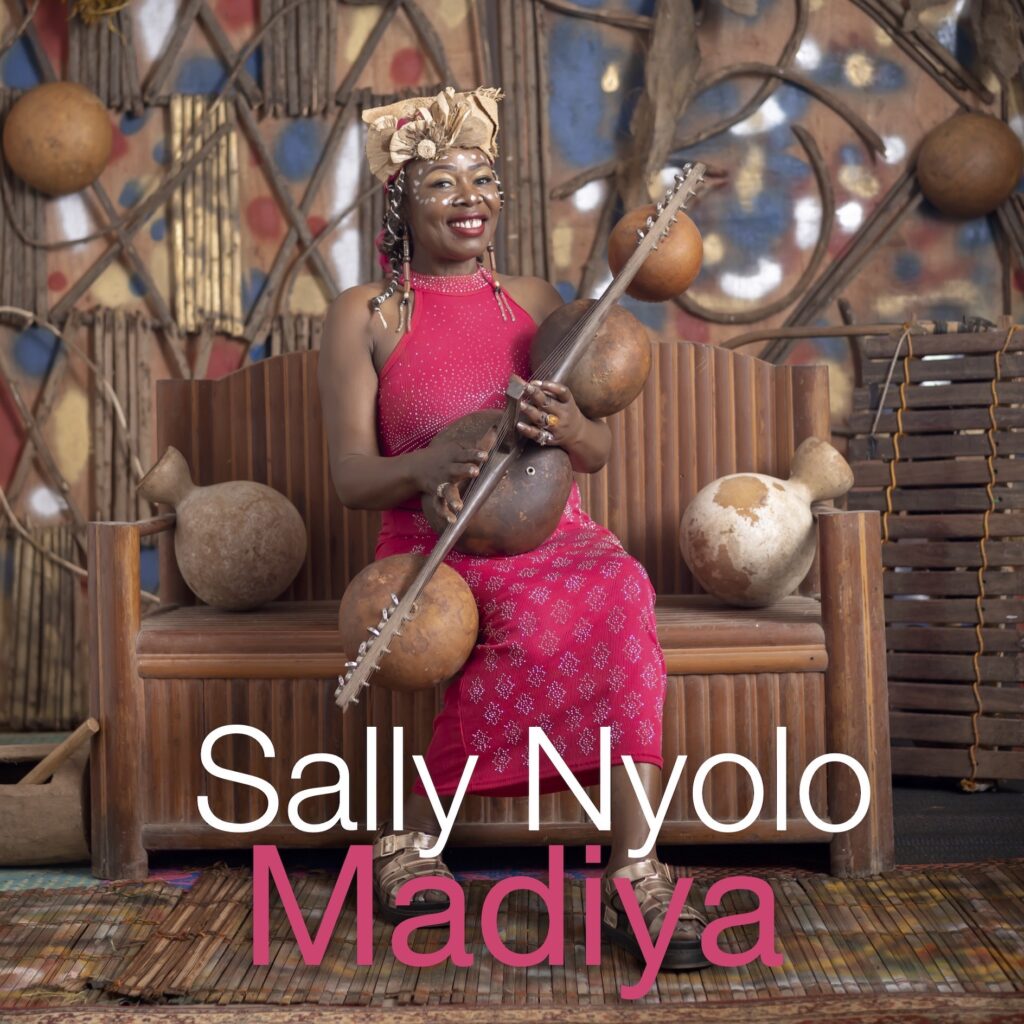

Avec Madiya, Sally Nyolo signe une œuvre immersive où la frontière entre musique et paysage s’estompe. Cet album se révèle une expérience acoustique totale, tissée de chants ancestraux, de percussions organiques et de guitares qui épousent les murmures de la forêt. Les éléments naturels – craquements de bois, froissements de feuilles, résonances de graines – s’entrelacent à des rythmiques corporelles, créant un équilibre entre l’éphémère et l’intemporel.

La démarche artistique frappe par sa simplicité radicale : instruments endémiques (calebasses, peaux tendues, lamelles de bois) et matières brutes (écorces, palmes, filets) structurent un univers où chaque son semble jaillir de la terre même. Les compositions, à la fois minimalistes et foisonnantes, évoquent un rituel où la tradition coule comme une sève vive, des racines aux frondaisons.

L’immersion est sensorielle : on devine les parfums de résine et de bambou, on suit les pas dansés qui marquent le sol comme une grammaire oubliée. Les mélodies, tantôt aériennes (portées par des chants en suspension), tantôt telluriques (massives comme des troncs sculptés en tambours), dessinent une géographie sonore inédite.

Madiya transcende l’exotisme pour devenir un manifeste écologique et culturel : Sally Nyolo ne restitue pas la forêt équatoriale, elle l’incarne. Entre clairières et palétuviers, l’album se déguste comme un vin de palme – écorcé, envoûtant et profondément ancré dans le vivant.

Une symphonie des racines

Avec ce huitième album, Sally Nyolo signe un voyage sonore dans les forêts équatoriales, où le bikutsi ancestral dialogue avec les polyphonies pygmées. Madiya se révèle bien plus qu’un disque : un rituel transgénérationnel où chaque piste explore la transmission comme acte de résistance.

Comme un contre moderne, le morceau Mvet-Baka cristallise l’essence de l’album : la découverte mutuelle entre les gardiens de la forêt équatoriale (Baka) et les dépositaires de l’épopée guerrière (joueurs de Mvet). Leur improvisation commune, sans partition ni répétition, fait jaillir une harmonie organique où les sifflets et clappements de mains répondent aux cordes pentatoniques du mvet. Sally Nyolo capte ici l’instant magique où deux mémoires orales se reconnaissent.

La danse éponyme, chorégraphiée en spirale avec sauts syncopés, devient métaphore du vivant dans l’album. Les battements de mains et les voix des Baka restituent une joie contagieuse, tandis que Ziguining Ining bascule dans l’essani, rythme funéraire fang-béti aux guitares rock électrisantes. La production, sobre mais précise, laisse transparaître l’énergie tellurique des enregistrements in situ.

Nkó (la hotte) symbolise l’urgence du legs féminin. Les guitares acoustiques épousent les mélopées des gardiennes du savoir, interrogeant : « À qui confier les secrets le moment venu ? ». Dans Alou da, les proverbes sur la patience (« un éléphant ne pourrit pas en une nuit ») prennent un relief nouveau sur des nappes électroniques, fusion audacieuse entre sagesse ancestrale et modernité.

Célébration féminine en apesanteur rythmique, chant de liesse traditionnel, Binga Binga pulse comme un cœur collectif où les femmes déploient une polyphonie jubilatoire. Sally Nyolo y capture l’essence d’une solidarité organique, où naissances et réussites sociales s’honorent par le mouvement des corps autant que par le souffle des ancêtres.

Dans Meyegui Sally explore les premiers apprentissages existentiels – prières, concentration, écoute du monde. Et Mote mendime Me Kat Bang est une évocation de ces noms bantous qui ne figurent pas sur l’état civil, mais dépeignent les attributs et qualités reconnus à un individu parmi les siens. Okok e mo (littéralement : manger le mets okok avec les mains) est une invite à ne pas attendre qu’il soit trop tard pour tenter d’arranger les choses. Pas de problème est un hymne à l’optimisme, tandis que Chercher chante les espoirs et illusions de ceux qui s’exilent.

Touche pas à mon Afrique est en hymne militant contre l’exploitation extractiviste. Le poème, publié dans un ouvrage de la romancière Stella Engama est inspiré d’un discours du linguiste Gervais Mendo Zé. Ce texte a été retravaillé par Sally Nyolo avec ses frères Baka, très investis au moment où la perte de biodiversité sur le continent menace leur style de vie. Alors qu’ils s’éloignaient vers leur village, le refrain de Touche pas à mon Afrique résonnait encore de leurs voix, au loin, sous la canopée.

Sally Nyolo retrouve la pureté organique qui fit le succès de Tribu, mais avec une maturité nouvelle. Les guitares des forêts (De l’eau), le bikutsi urbain de Bessó (hommage aux enfants des rues), et le duo envoûtant Nem avec Elvis Kemayo, prouvent que l’artiste reste la passeuse incontournable entre terroirs et globalités.

Madiya ne se consume pas dans le folklore : c’est un acte politique où chaque rythme, chaque silence, défend l’idée d’une Afrique à la fois enracinée et résolument contemporaine.